ことば・文学・芸術

明治翻訳文学全集 新聞雑誌編50巻+翻訳家編20巻

発行年月: 新聞雑誌編 1996.6~2001.5 翻訳家編 2002.1~2003.7

日本近代と「翻訳」を原点(原典)から洗い直した画期的業績。明治期、作家はほぼ同時に翻訳家であった。西欧のどんな作家・作品を選択・移入したのか、誰が何を訳したのか。初出の形態(新聞・雑誌・単行本)を「復刻」して、発表当時を再現する編集復刻版。

オーディオブック 三国志 CD全100枚

数知れぬ人物たちの息づかい、場面展開の絶妙の呼吸、ときに雄大、緩やかに、ときに爽やか軽やかに、ときに疾風のごとく駆け抜けて……「あの声」にどれほど多くの老若男女が魅了され、勇壮なドラマの世界に引き込まれたことか!

名優&朗読の名手による“世界初の壮挙”全文朗読。永年(16年!)、愛“聴”されてきた名作CD。

★利用者の貸出し多数で「追加購入」した公共図書館もあるほど!

★★いよいよ残部数セットです。(個人の方、お支払い方法応ご相談。係へご連絡を)

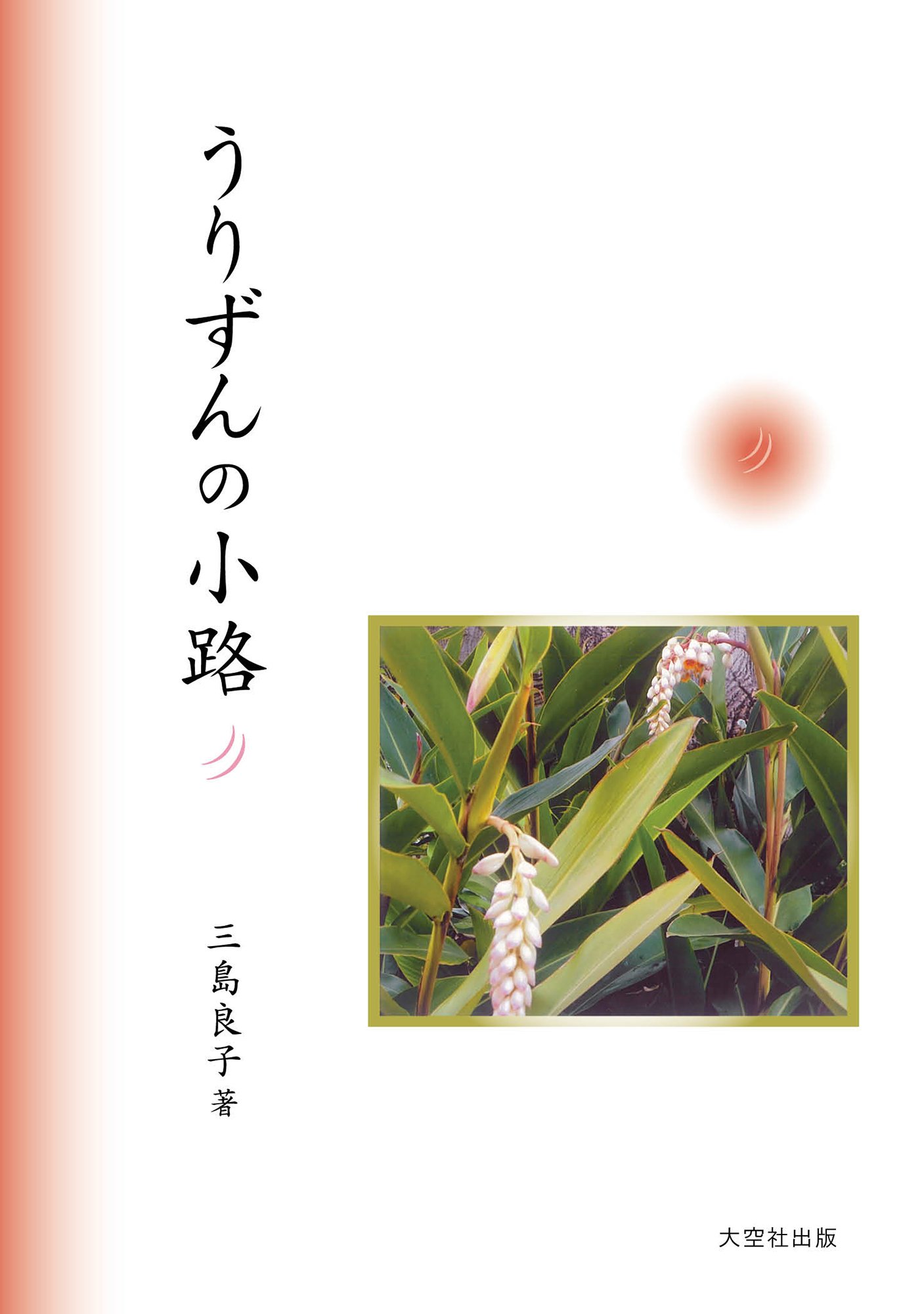

うりずんの小路

発行年月:2024年9月

「沖縄といえば、どんなイメージを持ちますか。青い海に白い砂浜、ジンベイザメが泳ぐ美ら海水族館、首里城や賑やかな国際通りなどでしょうか/わたしは、沖縄出身の夫と結婚し、何度も沖縄を訪れるうちに、本土とは違う文化や歴史、そして基地問題にも興味を持つようになりました。観光地を歩くのも楽しいですが、それだけではない沖縄にもっと関心を持ってほしい、そう願いながら文章にしてきました。

「うりずん」は、沖縄のことばで春から梅雨入り前までの時期のことです。野山が緑にあふれ、さわやかな風が吹く、沖縄では一年で一番すごしやすい時期といわれます。ことばの響きも気に入って、題名に入れました。うりずんの気持のよい風を感じていただけたら幸せです。」(はじめに より)

仕事帰りに文章教室に通った二十代、それから半世紀にわたり書き綴ってきたエッセイの集成。家族、生活、土地、山登り、散策、そして平和と沖縄と、飾らず率直で、ときにユーモアあふれる文章が静かに語る。

八五歳からの日記 コロナ巣ごもりの記

発行年月:2024年4月

2019(令和元)年6月「八五歳からの日記」として書き始められたが、新型コロナ感染症パンデミックの襲来。「巣ごもり」の日々を過ごすなか、日記の矛先は日本の政治・社会問題を見つめ直す方向に様変わりした。「後期高齢者」の苦言に満ちたエッセイ集。

ホイットマンに嚮(む)き合う ホイットマン論攷集

発行年月:2024年3月

19世紀アメリカを代表し世界中に大きな影響を与えた『草の葉』の詩人ウォルト・ホイットマン(1819-92)。その最難解な詩句と本質を、ボルヘス、小林秀雄、カフカ、中島敦、ベルグソン、ラッセル、ポオ、ボードレール、メルヴィル、山村暮鳥らの作品・思考を媒介に縦横にかつ深く読み解き、持論「文学とは芸術であり感動、楽しみを与えるもの」を実践する。同時にそもそも文学「研究」とは何かを根本から問う独創的論集。久々に刊行なるホイットマン研究の単著は、詩・文学・芸術作品を愛し、思い、考える者に感動を与える。

アジア学叢書 第49回配本 「言語2(マレー語)編」全5巻(343~347巻)

発行年月:2021年4月

言語には歴史が刻印されている。イギリス領、オランダ領、そして日本領土…しかし、人々は変らず“マレー語”で生きていた。戦前期日本の多量で分厚いマレー語辞書文法書群から、現地での永年にわたる生活・事業・経験・教授研究に裏打ちされ、それまでの欧米研究を追随するだけでなく 、“生きた”ことば・文化を記録した精華。

アジア学叢書 第47回配本 「言語(タイ語)編」全4巻(334~337巻)

発行年月:2020年4月

「言語」研究は人間・文化・風俗・歴史・思想を究明する第一歩をなす。地域の言語を媒介に日本はいかにアジアと相互交流したのか、遺すべき史料は豊富である。アジアの諸言語を取り上げる第一弾「タイ語」編。日本語と異質な文字・音・文法の語学的基本から歴史・文化の背景・知識までを幅広く探究。言語学・日本語・比較文化・教育から「タイ」を研究する際に必読!

詩集 内場幻想(ないば げんそう)

発行年月:2019年7月

香川〈内場〉(ないば)の生んだ孤高の詩人。半世紀を超える作品から編んだ、80歳にしてなす処女詩集。

〈内場〉=学童疎開で育った香川県のダムの底に沈んだ故郷・香川郡安原上西村字内場(現・高松市塩江町上西乙)。

漱石を聴く コミュニケーションの視点から

発行年月:2019年3月

夏目漱石の小説作品をコミュニケーションの観点から分析した書。

漱石の「F+f」理論に基づくコミュニケーションが、初期には笑いやユーモアの表現、後期には人間対立や人間不信など近代人の懊悩の表現に用いられたことを明らかにする。

漱石の東京訛り、うそや翻弄の会話、演説なども考察する。